Essentiels

- Détails

- Version n° 9 du 18-10-2024

Face aux questions qui n'ont pas de réponses paraissant évidentes, nous développons des croyances. Il faut y appliquer la raison pour les épurer de ce qui est inutile, voire erroné.

Le premier point à élucider est d'exprimer aussi clairement que possible la question : il est difficile de donner une réponse limpide à une interrogation floue.

Il convient ensuite d'identifier les postulats, hypothèses, principes, prémisses qui sont à la source de la croyance. La réponse en sera la conséquence et sa fiabilité ne peut être supérieure à celle de ses bases.

Devenir conscient que, puisqu'il n'y a pas de réponse évidente à la question, il y en a probablement plusieurs de plausibles et que l'on peut légitimement hésiter entre elles.

La raison va permettre d'éliminer celles qui présentent une faiblesse dans le raisonnement qui conduit à leur énoncé et celles dont la probabilité apparaît faible (mais selon quels critères ?).

Parmi celles qui restent, on peut exprimer une préférence (croyance) ou ne pas choisir (agnosticisme), mais il convient de respecter les choix autres puisqu'ils sont aussi plausibles : la raison ne peut les condamner.

Souvent, une question peut donc susciter plusieurs réponses plausibles, mais qui sont indécidables (indémontrables et irréfutables). C'est un domaine dans lequel la raison se révèle impuissante à trouver la vérité : elle existe cependant, mais indiscernables des erreurs plausibles qui l'entourent. On est dans le champ du peut-être.

En résumé : la raison permet d'étudier les informations, rationnelles ou irrationnelles, que nos sens ont fourni à notre conscience pour mieux comprendre la réalité.

- Détails

- Version n° 8 du 05-10-2024

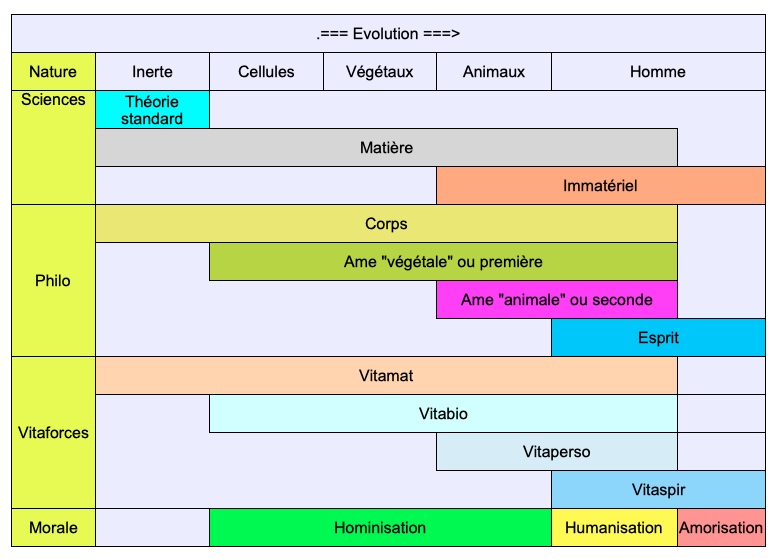

Au fil de mes réflexions, j'ai abordé des sujets sous différents angles.

Le tableau ci-dessous précise le positionnement respectif

des principaux d'entre eux.

Nature

Sciences

Philo

Vita forces

Morale

- Détails

- Version n° 10 du 09-02-2025

La science constate que certains phénomènes naturels se modifient selon des lois qui peuvent parfois être explicitées par des équations mathématiques qui vont permettre de prévoir l'évolution de leur état.

L'analyse de ces équations peut aussi conduire à penser que, dans certaines de leurs configurations, les phénomènes devraient présenter un certain comportement. Cela ne se vérifie pas toujours : l'équation ce Schrödinger qui permet de prévoir l'évolution d'une onde, peut mathématiquement décrire son passé, mais s'il est possible de vérifier que le changement dans le futur est bien conforme à la prévision, on n'a jamais pu faire apparaître l'état passé d'un phénomène.

On peut en conclure que l'équation mathématique est soumise à la règle physique qui pilote le phénomène et non l'inverse. La nature peut ne pas obéir à toutes les déductions d'une expression mathématique vérifiée dans certains cas. Des phénomènes peuvent être cohérents avec une loi physique, mais ce n'est pas celle-ci qui génère le phénomène.

De même, la formule qui permet d'anticiper l'évolution d'un phénomène naturel, ne nous dit rien du phénomène lui-même. Selon les cas, la loi explicative considère que le phénomène est issu d'une onde et pour une autre configuration, il l'est d'une particule. En fait, on ne sait pas quelle est la nature du phénomène.

Dans le cas de Schrödinger, on pourrait brider son expression en couplant son équation avec l'inégalité t2 > t1 pour exclure le passé. Un tel couplage se trouve en mécanique quantique lorsque, pour une particule élémentaire, sa représentation fait appel à un espace de Hilbert couplé à une loi de répartition statistique des évolutions possibles.

D'une façon générale, la science doit chercher à élaborer une nouvelle théorie soit lorsque le système en place présente des incohérences (cf. : conception de l'espace déformable ou non pour la mécanique quantique), soit lorsque des phénomènes restent inexpliqués (l'énergie sombre). Une nouvelle théorie élargie souvent l'horizon, l'ancienne devenant un cas particulier de la nouvelle.

- Détails

- Version n° 10 du 18-10-2024

Depuis quelques années, je me suis beaucoup documenté, en particulier via des dizaines de MOOC, pour étendre mon champ de connaissance dans toutes sortes de domaines. L'ouverture d'esprit me semble en effet une attitude de base essentielle.

J'ai ainsi exploré les sciences exactes (mécanique quantique, relativité générale, théorème de Gödel, astrophysique, biologie, archéologie, nanotechnologies, géologie, … ) ou humaines (psychologie, sociologie, anthropologie, économie, morale, … ), mais aussi philosophie et théologie. Pourquoi ?

C'est pour chercher à me bâtir une vision globale cohérente de toutes ces facettes.

- La physico-chimie explore la manière dont on imagine l'univers en explicitant la façon dont interfère la matière avec elle-même et l'énergie dans une évolution permanente pour d'une part trouver un équilibre plus stable à long terme et d'autre part élaborer des ensembles de plus en plus complexes, mais en équilibre précaire et à durée de vie limitée.

- Les sciences humaines permettent de dépasser le rationnel et la conscience pour prendre en compte l'irrationnel et l'intuition, voire l'irréfléchi et … la pensée vagabonde.

- La philosophie aide à exprimer d'une manière plus juste ce que l'on a compris tout en faisant sa place aux affirmations indécidables, c'est-à-dire indémontrables et irréfutables.

- La théologie cherche à percer le mystère de la cause première et de la fin-dernière avec le danger de s'enfermer dans de sécurisantes affirmations dogmatiques censées exprimer une vérité totale et définitive alors que nombre d'entre elles sont du domaine du peut-être.

Articuler raison (sciences, philosophie, … ) et théologie en un ensemble cohérent : voilà mon objectif.

La théologie qui est au sommet de cet ensemble doit accepter que son champ commence, provisoirement peut-être, lorsque les autres disciplines sont arrivées au bout de leurs possibilités du moment.

Formulé d'une autre manière :

Toutes les études que je mène depuis quelques années en suivant des cours universitaires sur Internet (80 MOOC) dans les domaines sciences exactes ou humaines, philosophie, théologie, me conduisent à bâtir une compréhension globale partielle, mais cohérente entre ces trois pôles.

Ses piliers sont les suivants :

- Il n'y a pas d'amour sans respect de la liberté de l'autre. De Dieu émane de l'Amour pour les êtres humains (et même sa création) : Il s'impose de respecter la liberté de ses créatures. Il n'y a pas de liberté sans possibilité de choix : Dieu nous donne de pouvoir choisir en particulier entre le bien et le mal : le libre arbitre.

- Pour la souffrance, je distingue la peine et la douleur.

Le premier est ce que l'on subit de la part d'un humain, conséquence de son libre choix : je comprends donc que la peine est inévitable tant que l'Amour n'est pas devenu universel, mais le mécanisme par lequel cette possibilité est compatible avec les lois de la physique m'échappe presque complètement, même si j'ai une explication qui me parait plausible.

La peine est en lien avec l'esprit, car elle implique le libre arbitre.

La seconde est la conséquence des lois de la nature que ce soit les catastrophes naturelles (conséquence de la recherche d'une meilleure stabilité moléculaire) ou le résultat de l'effondrement plus ou moins complet (maladie ou mort) de l'invraisemblable château de carte de l'empilement moléculaire d'un organisme vivant.

Je comprends leur caractère physiquement inéluctable, mais ne saisit pas comment le concilier avec l'Amour de la création.

La douleur est en lien avec l'âme, car elle implique la sensibilité. - La science vise à expliciter les règles de fonctionnement de la nature telles qu'elles ont été (génialement) conçues par le Créateur. De nouvelles théories surgissent périodiquement. Le plus souvent (toujours ?), elles présentent un degré d'abstraction supérieur aux précédentes permettant d'expliquer des phénomènes jusque-là mystérieux. La théorie ancienne devient un cas particulier.

- La philosophie aide à penser juste. Elle aussi progresse : après celle d'Aristote reprise par Thomas d'Aquin qui affirme qu'une chose est ou n'est pas, on a maintenant compris qu'il y a aussi la possibilité du "peut-être". La certitude est-elle possible ? La conviction certainement … jusqu'à ce que des faits nouveaux conduisent à la remettre en cause.

- La théologie relève fondamentalement du domaine des affirmations qui ne sont ni démontrables, ni réfutables, mais elle doit accepter de respecter les conclusions de la science et les règles de la logique.

Ce qui me gêne beaucoup dans plusieurs dogmes de notre religion catholique est le manque de rigueur de certains d'entre eux dans leur expression sinon dans leur concept ainsi que des incohérences aussi entre certains d'entre eux. D'autres ont des fondements très tenus …

Des autorités passées ont transformé, me semble-t-il, des intuitions en certitudes dogmatiques (sous l'inspiration du Paraclet… qui ne respecterait alors plus la liberté des concepteurs : Il essaye d'éclairer, mais laisse décider).

Notre liberté et Dieu …

- Détails

- Version n° 10 du 06-01-2026

Un postulat (un principe que l'on pose comme vrai sans chercher à le démontrer) : de Dieu émane de l'Amour pour sa création.

Un axiome (une affirmation non démontrée, mais paraissant plausible et même possible) : il n'y a pas d'amour sans respect de la liberté de l'autre.

Des conséquences :

- Pour l'homme :

Sa liberté s'exprime par le libre-arbitre de sa conscience réflexive qui lui permet de décider de choisir volontairement contre ses envies.

Lorsqu'il doit faire face entre des options paraissant également tentantes, l'enjeu de sa confrontation au choix sera souvent d'importance secondaire, mais aussi parfois, de devoir se trouver face au bien et au mal en compagnie de la concupiscence.

Dieu s'impose de toujours respecter la liberté des humains. Il s'interdit de nous obliger, mais Il propose : la foi est l'acceptation de cette offre. - Pour l'animal :

Soit il suit son envie du moment si elle est nette et si aucune contrainte extérieure ne la contrarie, soit lorsqu'il est face à plusieurs opportunités, il semble opter selon une règle qui semble aléatoire qui est la forme de liberté donnée à sa compréhension. - Pour les végétaux et la matière inerte :

Leur évolution est totalement soumise aux seules lois de la nature et les végétaux y incluent des règles découlant de leur ADN.

Leur liberté ne se situe-t-elle pas alors dans la manière dont une particule qui va changer d'état sous l'effet d'une évolution de son environnement, se trouve face à une infinité bien déterminée de possibilités dont une seule, choisie d'une façon qui nous parait aléatoire, sera son avenir.

Dans une formulation chrétienne : puisque Dieu nous aime, il s’impose de respecter notre liberté qui s’exprime lorsque notre volonté effectue un choix avec l’aide de la grâce reçue du Paraclet sous forme d’un conseil.

Reste que certains phénomènes paraissent peu compatibles avec le postulat ci-dessus. Comment admettre qu'un Dieu dont émane de l'Amour pour ses créatures, puisse permettre leur souffrance ?

La réponse se trouve, pour une part, dans l'axiome : pour respecter notre liberté, Dieu s'oblige de permettre à l'homme de remettre en cause ce postulat par sa conscience réflexive. Il doit y autoriser une apparente incohérence pour que l'on puisse raisonnablement en contester la vérité.

La souffrance présente deux facettes :

- Une peine générée par l'action d'un être humain est la conséquence malheureuse de son choix permis par … sa liberté.

- La douleur, résultat de la mise en œuvre des lois de la nature, reste apparemment injustifiable, sauf à admettre que c'est la folle expression du respect par Dieu de notre liberté … au nom de son Amour pour nous ! Nous comprendrons probablement lorsque nous aurons rejoint notre éternité.